ウェルダー

ウェルダーの

高価買取実績を比較

金属の溶接や補修作業で欠かせない発電溶接機として広く使われているのがウェルダーです。電源のない場所でも発電と溶接を同時に行えるため、建設現場や土木工事、メンテナンス作業などで活躍します。代表的なメーカーにはデンヨー、新ダイワ、やまびこなどがあり、ガソリン式やディーゼル式、直流専用や交流兼用タイプなどに分類されます。特にデンヨーの高出力モデルや新ダイワの静音設計タイプは需要が高く、中古市場でも安定した人気があります。そのためツールオフでは使用状況や性能を丁寧に確認し、高価買取を実現しています。

- 新ダイワ ウェルダー EGW185M-I 未使用品A社126,000円B社112,000円

ツールオフ

買取価格140,000円

差額最大 28,000 円

- 新ダイワ ウェルダー EGW2800MI 未使用品A社99,000円B社88,000円

ツールオフ

買取価格110,000円

差額最大 22,000 円

- デンヨー ウェルダー GAW-180ES2 未使用品A社117,000円B社104,000円

ツールオフ

買取価格130,000円

差額最大 26,000 円

- 新ダイワ エンジンウェルダー EGW190M-IRC 未使用品A社221,400円B社196,800円

ツールオフ

買取価格246,000円

差額最大 49,200 円

- 新ダイワ エンジンウェルダー EGW190M-I 未使用品A社193,500円B社172,000円

ツールオフ

買取価格215,000円

差額最大 43,000 円

- 新ダイワ ウェルダー EGW185M-IRC 未使用品A社144,000円B社128,000円

ツールオフ

買取価格160,000円

差額最大 32,000 円

- 新ダイワ ウェルダー EGW160M-I 未使用品A社157,500円B社140,000円

ツールオフ

買取価格175,000円

差額最大 35,000 円

- デンヨー ウェルダー GAW-190ES2 未使用品A社216,000円B社192,000円

ツールオフ

買取価格240,000円

差額最大 48,000 円

ツールオフのお約束

他社にはできない最高額保証!

査定・出張・送料などすべて無料!

査定時間は最短1分

高い接客力!リピート率93%!

3点以上の査定で買取額UP!

ウェルダー買取なら

買取額と接客に自信がある

ツールオフへ

ウェルダーの高価買取ならツールオフにお任せください!「業界の最多の年間60万件の工具買取実績」を活かし、正確かつ高額な査定金額をご提案可能です。人気のパナソニックやデンヨーなど、多くのメーカー品を幅広く取り扱い中。全国どこでも送料無料の宅配買取や出張費無料の出張買取にも対応。不要なウェルダーの売却は、ぜひツールオフをご利用ください!

口コミ

4.7

口コミ総数(4,913件)

※2026年2月1日現在

全国どこからでも無料電話査定・LINE査定が可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

選べる3つの買取方法(店頭買取、出張買取、宅配買取)でどこからでもすぐに高額買取させて頂きます。是非ツールオフをご利用ください!

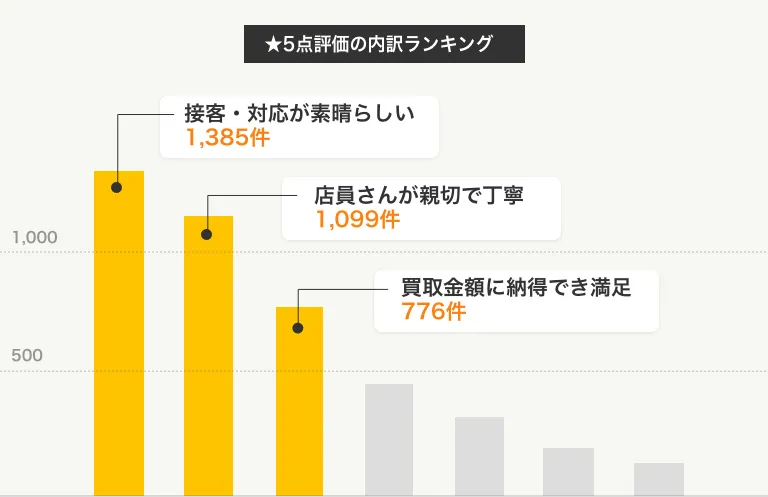

Googleレビュー4,900件以上 平均4.7点

「ツールオフ」が

高額な買取価格以外にも

高評価をいただいている理由

買取金額に納得でき満足

1,806件

査定が早い

1,433件

接客・対応が素晴らしい

1,012件

★5のクチコミ件数:4,913件 2026年2月時点

\ さらに!今なら! /

中古工具

まとめ売り

キャンペーン!

眠っている工具お気軽にお持ち下さい!

5点以上で

10%UP

10点以上で

20%UP

※中古品限定 ※他キャンペーンとの併用不可

※買取金額が1点で2,000円以上の場合に適用

※査定前にキャンペーンバナーをスタッフへ提示頂いた場合に適用

無料査定・ご相談を

希望の方はこちら

ツールオフなら市場調査を徹底しているから買取相場最高値で買取します!

ウェルダーの

買取価格相場表

買取可能なウェルダーの種類

- メーカー

- シリーズ

- 型式

- デンヨー

ガソリンエンジン溶接機

GAW-135 GAW-155ES GAW-190ES2

ディーゼルエンジン溶接機

DLW-200×2LS DLW-300LSE DLW-400LSW

特殊エンジン溶接機(TIG/CO2など)

DAT-200×2LSE GAT-155ES SDW-500ISWE

バッテリー溶接機

BDW-120BP BDW-180MC2

- マイト工業

バッテリー溶接機

LBW-170G LBW-155S MBW-150-3

直流アーク溶接機

MA-180DF MA-2125DR MA-200DF

半自動溶接機

MDM-200

TIG溶接機

MT-200FDP MT-350AF-S26

- 育良精機

アーク溶接機

IS-H120WSF ISK-Li155A ISK-LS162S

半自動溶接機

ISK-SA160W ISK-SA200W

TIG溶接機

ISK-LT201F2 ISK-LT201AD2

- スズキッド

アーク溶接機

IMAX200 WELD-ON140 ホームアークナビプラス

半自動溶接機

SAYI-120G アーキュリー80NOVA アーキュリー160

TIG溶接機

スタルゴンACDC200 ポジティグDC160

- 新ダイワ

ガソリンエンジン溶接機

EGW160M-I EGW190M-I EGW135

ディーゼルエンジン溶接機

DGW400DMD-SS DGW500DM-SSN HDW310M-I

- パナソニック

TIG溶接機

YE-200BL3 YC-200TR6 YC-300BP4

CO2/MAG溶接機

YM-350KR2 YM-500KR2

- 京セラ(旧リョービ)

アーク溶接機

AW-40 AW-262A

半自動溶接機

ASAW80 ASAW140

毎日更新!

ウェルダーの買取速報

ウェルダーの最新の買取実績をご紹介。現場で活躍するエンジン溶接機を高価買取し、出力電流域や同時発電の可否、稼働時間、整備履歴、騒音値、外装の損傷や欠品まで確認して、適正価格で正確に評価します。

2025.10.20

エンジンウェルダー GAW-150ES2

買取価格 50,000円

宮城県川崎町

仙台南店にて店頭買取

2025.10.16

新ダイワ(やまびこ) エンジン発電機兼用溶接機 EGW150MC-i

買取価格 20,000円

北海道江別市

札幌店にて店頭買取

2025.10.05

マイト工業/リチウムバッテリー溶接機 LBW-170G

買取価格 200,000円

広島県呉市

広島店にて店頭買取

2025.09.28

新ダイワ(やまびこ) 防音型エンジン発電機兼用溶接機 EGW190M-I

買取価格 90,000円

北海道北広島市

札幌店にて店頭買取

2025.09.23

新ダイワ(やまびこ) エンジン溶接機 EGW150MC

買取価格 25,000円

神奈川県横浜市

横浜店にて店頭買取

2025.06.21

新ダイワ(やまびこ) エンジンウェルダー 発電機兼用溶接機 EGW190M-IST

買取価格 125,000円

北海道札幌市

札幌店にて店頭買取

2025.05.02

デンヨー エンジンウェルダー GAW-150ES

買取価格 75,000円

茨城県龍ヶ崎市

柏店にて店頭買取

2025.04.20

新ダイワ(やまびこ) 防音型エンジン発電機兼用溶接機 EGW150MD

買取価格 72,000円

北海道札幌市

札幌店にて店頭買取

少しでもウェルダーを

高く買い取ってもらう方法

Point1

ウェルダーを高く売るための基本ポイント

ウェルダーを高く買い取ってもらうには、まず動作確認とメンテナンスが鍵になります。エンジンの始動性が良く、電流調整や溶接出力が安定しているものは評価が高いです。特に新ダイワやデンヨー、スズキッドなどの国内メーカーは人気が高く、状態が良ければ高額査定が期待できます。オイル漏れや燃料系統の劣化があると査定が下がるため、出品前に簡単な点検を行うのが理想です。使用後は必ずホコリや油汚れを拭き取り、長期間使用しない場合でも定期的にエンジンを始動しておくと良い状態を維持できます。外観の汚れやサビも印象を悪くするため、清掃を心がけることが重要です。

Point2

付属品やケーブルが揃っていると査定額が上がる

ウェルダーは付属品の有無で査定額が大きく変わります。特にアースケーブル、ホルダー、キャブタイヤコード、メンテナンス用工具が揃っていると評価が上がります。純正品で揃っていればさらに査定が有利です。新ダイワのEGWシリーズやデンヨーのGAWシリーズなどは、付属ケーブルが長いものほど人気があります。取扱説明書や保証書が残っている場合は、併せて提示することで信頼性の高い査定が可能になります。また、付属の収納ケースやキャスター付き台車などがあると、現場移動に便利なため再販時の価値が上がります。

Point3

高価買取が狙えるウェルダーの人気メーカーとモデル

ウェルダーはメーカーによって買取価格に差が出ます。特に新ダイワのEGWシリーズやデンヨーのGAWシリーズは業務用として非常に人気が高く、安定した相場を保っています。また、スズキッドやマキタなどの小型ウェルダーもDIYや軽作業向けとして需要があります。エンジン発電溶接機タイプは、発電機能が付いているため多用途に使え、査定額も高めです。インバーター制御型のウェルダーは軽量かつ高効率で、現場での取り回しの良さから評価が高い傾向にあります。中古市場でも特に発電溶接兼用モデルは需要が衰えません。

Point4

査定前の清掃と動作チェックで印象を良くする

査定時には、第一印象が非常に重要です。ウェルダー本体に付着した鉄粉や油汚れを落とすだけで、査定担当者の印象が変わります。エアブローで内部の埃を除去し、冷却ファンの動作を確認しておきましょう。ケーブル類は巻き癖を整え、断線や被膜の損傷がないか確認します。長期間使っていない場合は、燃料やオイルを交換し、エンジンを始動して動作確認を行うのが理想です。異音や振動がある場合はそのまま査定に出さず、修理または整備を検討してください。清掃と始動確認だけでも数千円以上の査定差が出ることがあります。

Point5

売却タイミングを意識して価格差を生む

ウェルダーは建設業界や鉄工業での需要が高まる春から夏にかけて、買取価格が上がる傾向があります。一方、冬場は需要が一時的に落ち着くため相場が下がることもあります。不要になったら早めに査定に出すのがおすすめです。また、メーカーが新型モデルを発表する前に旧型を売却すると、高値での売却が可能です。災害対策需要が高まる時期には、発電溶接機タイプの需要が一気に上昇することもあります。季節や社会情勢を見極めることで、同じ機種でも数万円の差が出ることも珍しくありません。

Point6

査定方法と買取業者の選び方で結果が変わる

ウェルダーを高く売るためには、専門知識を持つ買取業者を選ぶことが大切です。店頭買取ではその場で動作確認を行えるため、状態の良さを直接アピールできます。大型機種や現場据置型のウェルダーを売る場合は出張買取が便利で、搬出の手間が省けます。宅配買取を利用する際は、エンジンオイルや燃料を抜いた状態で発送するのがルールです。事前にLINE査定などで概算価格を確認しておくと安心です。複数の買取店を比較し、工具専門の実績が豊富な業者を選ぶことで、より高い価格での取引が期待できます。

ウェルダー買取を

ご利用されたお客様の声

ウェルダーをお買取りさせて頂いたお客様のご感想やレビューをご紹介!

古いモデルでも対応が丁寧でした

50代 男性 | 福岡県福岡市

年式の古いウェルダーでしたが、動作確認を行い、しっかり査定してもらえました。満足のいく価格でした。

対応が迅速でわかりやすかった

60代 女性 | 愛知県名古屋市

ウェルダーを売却しましたが、査定が迅速で手続きも簡単。スタッフの対応が丁寧で、安心して取引できました。

手続きがスムーズで納得の価格でした

40代 男性 | 東京都新宿区

初めてウェルダーを買取に出しましたが、査定から入金まで非常にスムーズでした。価格も予想以上で、また利用したいと思います。

溶接機もスムーズに売却できました

30代 女性 | 大阪府大阪市

買取商品 デンヨー エンジンウェルダー GA-2606U2

現場撤退に伴い、不要になったデンヨーのエンジンウェルダーを売却しました。エンジンの始動確認だけでなく、出力テストまできちんと行ってもらい、動作に問題がないことを確認してから査定してくれたため、非常に納得感のある取引ができました。大型の機材だったにも関わらず搬出も丁寧に対応していただき、ストレスなく取引が完了しました。現金化もスピーディーで大満足です

初めてでも安心、驚きの買い取り価格

30代 男性 | 神奈川県横浜市

買取商品 新ダイワ EGW185M-IRC

ネットで見つけたこのサービス、初めてだったので少し不安でした。しかし、使わなくなったウェルダーを買い取りしてもらい、思っていた以上の価格に驚きました。スタッフさんの査定額の説明を含めた対応が好印象だったので、また利用したいと思います。

リピーターになりました

40代 男性 | 東京都世田谷区

買取商品 デンヨー GAW-135

友人からの紹介でこのサービスを知り、ウェルダーの買い取りを依頼しました。初回の利用で満足したので、今回は2回目の利用です。再度、高価買い取りしてもらえて大満足です。

ウェルダー買取の

よくある質問

ウェルダーの買取の際に頻繁に頂くQ&Aをまとめさせて頂きました。

お客様の疑問にお答えします。

- どのような買取方法がありますか?

- 事前予約不要で直接店頭にお持ち込み頂く「店頭買取」、送料無料で利用頂ける「宅配買取」、指定の場所へお伺いしその場で査定する「出張買取」がございます。 お客様のご要望やお買取品にあわせて最適な買取方法をご提案させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

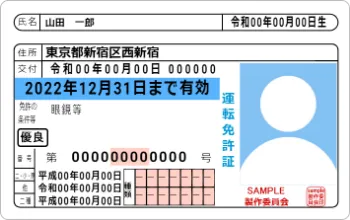

- ウェルダー買取の際に必要なものは何?

- 原則顔写真付きの身分証明証が必要になります。(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート ※マイナンバーカードや顔写真がない保険証の場合はコピーを頂きます。

- 新品は必ず買取価格表の金額で買取してくれるのか?

- 基本的には価格表にてご提示している金額での買取となります。しかし商品の状態や点数、ご利用店舗の在庫状況によっては金額が異なる場合もございますので、事前にご利用予定店舗に電話やLINEでお問合せ頂く事も推奨させて頂きます。

- 買取対応一覧や買取可能な商材一覧にないメーカーのウェルダーも買取できますか?

- はい、買取可能です。掲載しているメーカーは一部のみですので、一覧にないメーカーのウェルダーでもお買取りできます。国内外問わず幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

- ウェルダーの買取査定に費用はかかりますか?

- 査定費や出張費は全て無料です。査定後のキャンセルの場合でも費用は頂きませんでの、お気軽にご相談ください。

- ウェルダーの査定の申し込み方法は?

まずはフリーダイヤル(0120-777-066)へお問い合わせ下さい。またはLINEからも無料査定をご利用いただけます。 買取受付時間内に近隣店舗に直接お持込み頂いても事前予約不要で受け付けております。

- 事前にウェルダーの買取価格を知りたい場合はどうすればいいですか?

店舗までお問合せ頂けますと事前に買取価格を確認頂けます。 在庫状況や店舗の面積によって買取価格が変動する場合がございますので、お持ち込み予定店舗が決まっている場合は直接お問合せ頂くとスムーズに買取査定をご利用頂けます。 買取を検討しているウェルダーの型番・品番と画像を送信頂くだけで利用できるLINE査定も用意しております。

無料査定・ご相談を

希望の方はこちら

ツールオフなら市場調査を徹底しているから買取相場最高値で買取します!

各買取方法の流れ

-

店頭買取

-

宅配買取

-

出張買取

ウェルダーの店頭買取の流れ

STEP

01お持込みお売り頂けるウェルダーを店舗へ直接お持込み下さい。事前の予約は不要ですので、いつでもお好きなタイミングでご来店下さい。事前にお電話での仮査定や、来店のご予約もできますので、ご利用いただくとよりスムーズになります。

STEP

02動作確認お持込み頂いたウェルダーを動作確認させて頂きます。確実な査定の為に、1点1点丁寧にウェルダーの状態を確認させて頂きます。付属品があればプラス査定となりますので、ご確認させて頂く場合もあります。

STEP

03査定熟練の鑑定士が1点ずつ丁寧に相場をお調べいたします。

その場ですぐに査定結果をご提示させて頂きます。STEP

04ご成約査定にご納得頂きましたら、その場で現金にてお買取りさせて頂きます。

万が一ご納得頂けない場合はキャンセルも可能ですので、ご安心してご利用下さい。

ウェルダーの

店頭買取のここが良い!

近くに住んでいる、現場が近くにある

売りたいウェルダーが軽い・小さい

すぐにウェルダーを現金にしたい!

少しでも高く!査定について詳しく聞きたい!

試しに査定だけしてもらいたい!

いきなり宅配で送るのはちょっと不安…

ウェルダーの宅配買取の流れ

STEP

01お問い合せ電話一本で郵送買取の手続きが簡単にできます。先ずはフリーダイヤル(0120-777-066)からお申込みください!

ご指定頂いた住所へ、工具の数や大きさに合わせた宅配キットを送付させて頂きます。1箱の梱包目安

・L…三辺合計160㎝、合計25kgまで

・M…三辺合計120㎝、合計15㎏まで

・S…三辺合計100㎝、合計10㎏まで

※上記外のサイズにつきまして、必ず事前にスタッフまでお問い合わせ下さい。

※事前のご連絡等がない場合、お受け取りできない場合もございます。

※中古のエンジン工具につきましては、配送業者の都合で宅配買取はご利用いただけません。STEP

02宅配キット受取・発送宅配キットお受け取り頂きましたら、まず内容物をご確認下さい。

同梱されているもの

①申込用紙 ②緩衝材 ③着払い伝票

・申込用紙に記入頂き、本人確認証のコピーを添付して下さい。

・緩衝材で工具を包み、届いた段ボール箱を使用し梱包下さい。

・着払い伝票を使用し、ヤマト宅急便の着払いで発送下さい。STEP

03査定お荷物が届いた後に、熟練の査定スタッフが丁寧に相場をお調べ致します。通常、お荷物が届いてから1~2日で査定が完了致します。査定が完了したのち、お客様へ査定結果をご連絡させて頂きます。

STEP

04ご成約査定内容にご納得頂きましたら、当日~3営業日以内にご指定頂きました口座にお振込させて頂きます!金融機関の手続き上、振込手続きから入金までの反映が遅れる場合もございます。万が一キャンセルの場合も費用はかかりませんのでご安心下さい。

ウェルダーの

宅配買取のここが良い!

無料の宅配キットで資材準備不要!

都合のいい時に梱包発送するだけ!

事前に電話査定やLINE査定も可能

査定後のキャンセルも費用は0円

ウェルダーの出張買取の流れ

STEP

01お問い合せ先ずはフリーダイヤル(0120-777-066)からお申込みください! お買取り希望のウェルダーについて、お話を伺わせて頂きます!

商品名、型式、使用感を教えて頂けると助かります。事前にお調べいただくと、非常にスムーズに出張買取に伺わせて頂く事ができます。STEP

02動作確認出張担当スタッフがお客様のご都合をお伺いさせて頂きます。担当の予約状況によって、お客様のご希望通りにお伺い出来ない場合もございます。予めご了承ください。

STEP

03査定お約束の日にご指定の場所へ担当スタッフがお伺いします。動作確認と査定をその場でさせて頂きます。査定数量によって査定に少々お時間を頂く場合もございます。

STEP

04ご成約査定内容にご納得頂きましたら、その場で現金にてお買取りをさせて頂きます。ご本人確認書類のご準備だけお願い致します。万が一キャンセルの場合も費用はかかりませんのでご安心下さい。

担当の事前見立てよりも大幅に高額の場合、銀行振り込みでのご対応となる場合もございます。

ウェルダーの

出張買取のここが良い!

数が多くてもまとめて査定!

倉庫整理にも対応

指定の日時に指定の場所へ訪問

その場で現金にてお買取り!

ウェルダー買取に

必要な書類

買取の際は下記のいずれかの顔写真付き本人確認書類をご用意ください。

-

運転免許証

-

マイナンバーカード

(表面のみ)

※通知カードは不可 -

パスポート

(住所記載あり)

・住民基本台帳カード

・写真付き身体障害者手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

・宅地建物取引士証

・小型船舶免許、など

※期限付きのものは有効期限内まで

※氏名、生年月日、現住所が記載されているもの

※18歳未満の方はご利用いただけません。

健康保険証のご利用について

法改正により12月2日以降はご利用出来ませんのでご注意ください。

有効期限付きの保険証については期限内までご利用可能となります。

法人のお客様

・登記簿謄本のコピー

追加で社員証等確認させていただく場合があります。

ツールオフ店舗一覧

お近くの店舗ページよりご確認ください。

東京都エリア (6店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

大阪府エリア (5店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

埼玉県エリア (5店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

神奈川県エリア (5店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

千葉県エリア (3店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

群馬県エリア (1店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

栃木県エリア (1店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

宮城県エリア (2店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

北海道エリア (1店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

広島県エリア (1店舗)

お近くに店舗がない方はコチラ

ウェルダー買取について

電動工具の買取をお考えの方に、当サイトでは幅広い電動工具の買取サービスを提供しています。不要になった電動工具を高く売るためのポイントや、買取の流れについて詳しくご紹介します。

ウェルダーは、溶接作業に欠かせない専門工具で、さまざまな現場で使用されています。ツールオフでは、不要になったウェルダーを高額で買取し、再利用可能な形で次のユーザーへ届けるサービスを提供しています。

人気メーカーのウェルダーも高額査定

パナソニックやデンヨーといった人気メーカーのウェルダーは需要が高く、特に最新モデルや高性能機種は高額買取が期待できます。古いモデルでも動作確認が取れていれば、納得の価格で買取可能です。

高額査定のポイント

ウェルダーの査定額を上げるには、付属品を揃えておくことが重要です。購入時の取扱説明書や工具セットがあると、査定額がアップする傾向があります。また、使用頻度や稼働状況を事前に整理し、詳細を伝えることも大切です。

便利な買取サービス

ツールオフでは、店舗買取のほかに全国対応の宅配買取や、忙しい方に便利な出張買取も用意しています。宅配買取は全国送料無料で、手続きが簡単。さらに、LINE査定を活用すれば、写真を送るだけで査定額が確認できます。

環境に優しいリサイクル

不要になったウェルダーを適切にリサイクルすることで、環境負荷の軽減に貢献します。ツールオフは、使用済み工具を次のユーザーへ橋渡しする役割を果たしています。

ウェルダーの売却を検討中の方は、信頼と実績のあるツールオフをご利用ください。高額査定と丁寧な対応で、安心して取引を進めることができます。

0120-777-066

0120-777-066